Aktuelles

Training für DEFUS-Mitglieder KI, Sicherheit und Städte

Künstliche Intelligenz (KI) verändert alle Bereiche grundlegend, auch die lokalen und regionalen Gebietskörperschaften in Europa. Angesichts dieser Revolution müssen diese Institutionen die Chance nutzen, KI-Kompetenzen zu entwickeln und gleichzeitig für einen ethischen und

Das zwei jährige Projekt AI for Cities hat zum Ziel, 175 Fachleute aus den Bereichen Sicherheit und Prävention aus Kommunen in sechs europäischen Ländern (Belgien, Frankreich, Deutschland, Italien, Niederlande, Spanien) zu schulen. Dieses Programm ermöglicht es ihnen, die Grundlagen der KI zu erlernen und zu erfahren, wie sie diese in ihre tägliche Praxis integrieren können, um besser auf die Bedürfnisse der Bürger eingehen zu können.

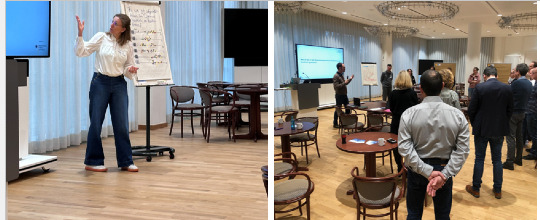

Seit Mitte Januar lernenen 25 Vertreter*innen aus 11 DEFUS Städten grundlegendes Wissen über KI und deren sichere, ethische und praktische Anwendung in der Stadtverwaltung. Am 29. Janur fand das dritte Modul in präsenz in Frankfurt am Main statt.

Im Mittelpunkt stand die konkrete Erprobung von KI-Werkzeugen und vor allem die Frage, wie diese sinnvoll im kommunalen Arbeitsalltag eingesetzt werden können. Anhand realitätsnaher Fallbeispiele aus dem Bereich der urbanen Sicherheit arbeiteten die Teilnehmenden gemeinsam an Lösungsansätzen und diskutierten Chancen, Grenzen sowie ethische Fragestellungen beim Einsatz von KI. Ergänzend wurden Methoden zur Bewertung von KI-Anwendungen sowie erste Schritte für eine verantwortungsvolle Implementierung in Städten vorgestellt.

Ein herzliches Dankeschön an alle, die zu dieser lebendigen und erkenntnisreichen Diskussion beigetragen haben!

DEFUS mit Vortrag auf der Innenstadttagung der imakomm-Akademie

Die Imakomm Akademie veranstaltete am 27.1. eine online Tagung zum Thema Zukunft der Innenstädte. Mit 480 Teilnehmenden aus ganz Deutschland stieß die Tagung auf großes Interesse.

Die Inputs der Tagung rissen verschiedene Aspekte der Innenstadtgestaltung an. Der letzte Vortrag des Vormittags thematisierte die Gewährleistung von Sicherheit in deutschen Innenstädten ist angesichts globaler Konflikte sowie der Auswirkungen der Wohnungs- und Drogenkrise als zunehmend komplexe Aufgabe.

Anna Rau präsentierte den DEFUS-Ansatz der urbanen Sicherheit. Obwohl Deutschland weiterhin als sicheres Land gilt, zeigen sich soziale Spannungen in den Stadtzentren verstärkt durch eine Zunahme von Wohnungslosigkeit sowie Menschen mit psychischen Erkrankungen oder Suchtproblemen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen, müssen Kommunen über rein ordnungspolitische Maßnahmen hinausgehen und pragmatische, kooperative Lösungen entwickeln, wobei sie jedoch zwingend auf die Unterstützung von Bund und Ländern angewiesen sind.

Weitere Informationen zu der Tagung sowie zentrale Take-Aways

Sicherheit im Wandel: Urban Safety Governance und Notwendige Anpassungen der kommunalen Präventionsarbeit

Die Publikation zum 29. Präventionstag mit dem Themenschwerpunkt "Sicherheit im Wandel" ist veröffentlicht.

Zwei Artikel thematisieren den eforderlichen Wandel in der Urbanen Sicherheit und die Notwendigkeit einer Governance der Urbanen Sicherheit.

Frank Pintsch, Referent für Sicherheit und Ordnung der Stadt Augsburg, betont om soeme, Aufsatz die Notwendigkeit einer modernen Sicherheitsgovernance, die die aktive Kooperation zwischen staatlichen, privaten und zivilgesellschaftlichen Akteuren anstrebt, um den komplexer Herausforderungen wie der gesellschaftlichen Polarisierung, Diversifizierung und eines schwindenden Vertrauens in staatliche Institutionen etwas entgegensetzen zu können. Dieser dezentrale Ansatz ermöglicht es, lokale Sicherheitsbedürfnisse präziser zu identifizieren und durch die Einbindung von wissenschaftlicher Expertise sowie bürgerschaftlichem Engagement maßgeschneiderte, präventive Strategien zu entwickeln.

Die Stadt Augsburg setzt dieses Konzept durch eine strategische Neuausrichtung ihres Präventionsrates um, der als Kerngremium die Zusammenarbeit zwischen Politik, Fachverwaltung und Stadtgesellschaft koordiniert.

DEFUS-Geschäftsführerin Anna Rau und Janina Hentschel untersuchen in ihrem Fachbeitrag ebenfalls die notwendige Neuausrichtung der kommunalen Präventionsarbeit angesichts einer zunehmend komplexen gesellschaftlichen Lage. Der Text verdeutlicht, dass herkömmliche kriminalpräventive Ansätze nicht mehr ausreichen, um modernen Herausforderungen wie der Drogenkrise, Radikalisierungsprozessen und schwindendem Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum zu begegnen. Die zentrale These plädiert für einen Übergang zur Urban Safety Governance, einem ganzheitlichen Steuerungsmodell, das durch ressortübergreifende Kooperationen und die Einbindung der Zivilgesellschaft geprägt ist. Anhand von Praxisbeispielen aus Städten wie Augsburg, Köln und Dortmund wird aufgezeigt, wie agile Strukturen und strategische Vernetzung effektive Lösungen jenseits von rein ordnungspolitischen Maßnahmen schaffen können. Ziel ist es, eine positive Vision von von urbaner Sicherheit und Wohlbefinden zu etablieren, die über Legislaturperioden hinaus Bestand hat.

Alle Artikel der Publikation sind hier les- un downloadbar.

DEFUS Jahresbericht 2025

Das Jahr 2025 ist für DEFUS entwicklungs- und ereignisreich gewesen. Mit vier neuen Mitgliedern ist unser Städtenetzwerk erneut gewachsen.

In acht online Veranstaltungen und zwei Mitgliederversammlungen konnten sich die Mitglieder intern austauschen, neue Ansätze kennen lernen und voneinander lernen. Weitere 12 Webinare bot DEFUS seinen Mitgliedern und der interesseierten Öffentlichkeit im Rahmen von Projekten an.

Thematische Schwerpunkte waren Gewalt gegen Frauen, die Weiterentwicklung der kommunalen Präventionsarbeit, marginalisierte Gruppen im öffentlichen Raum und die Stärkung der kommunalen Resilienz.

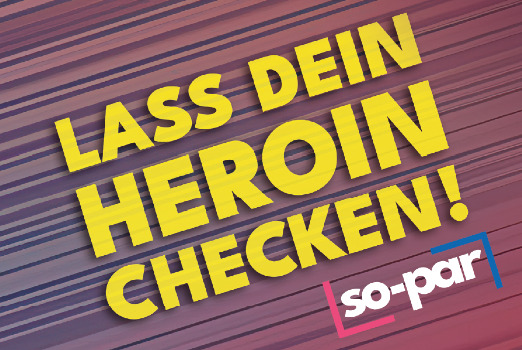

Mit dem Projekt so-par arbeitet DEFUS gemeinsam mit der Deutschen Aidshilfe zum Thema synthetische Opioide, mit dem Ziel Kommunen „vor die Lage“ zu bringen und auf die Folgen einer Drogenkrise vorzubereiten. Mit dem so-par Projekt ist auch das DEFUS-Team gewachsen und wir freuen uns, dass Anna Mühlen das Team seit April 2025 bereichert.

Das Projekt PanReflex ist nach 3,5 intensiven Jahren zu Ende gegangen. Das Thema kommunales Krisenmanagement wird DEFUS weiter begleiten. Dies zeigen allein schon die Zugriffszahlen von über 90.000 Besuchern auf der Wissensplattform Kommunales Krisenmanagement im November.

Im Sommer empfing DEFUS das CoSecur-Projektkonsortium zu einem intensiven und lebendigen Projekttreffen in Augsburg.

Der Jahresbericht fasst auf 12 Seiten die Höhepunkte des DEFUS Jahres zusammen.

so-par Städtetreffen in Hannover – gemeinsamer Einstieg in Risiko- und Krisenmanagement

Mit dem ersten städteübergreifenden Treffen am 19.11.2025 in Hannover startet die aktive Arbeitsphase von so-par für die Vertreter:innen der Pilotstädte. Die Vertreter:innen aus Kommunalverwaltung sowie der niedrigschwelligen Suchthilfe brachten bewusst unterschiedliche Perspektiven ein, um gemeinsam an einem tragfähigen Ansatz für kommunales Risiko- und Krisenmanagement im Kontext synthetischer Opioide zu arbeiten.

Zentraler Schwerpunkt des ersten Treffens war die Frage, wie Kommunen ein fundiertes Risikomanagement aufbauen können, um Entwicklungen sichtbar zu machen und Risiken frühzeitig einordnen zu können. Ein wesentlicher Diskussionspunkt war dabei die Gestaltung eines Lagebilds, das Kommunen unterstützt und ihnen Handlungsspielräume eröffnet. Darüber hinaus widmeten wir uns dem Baustein Naloxon und erhielten einen Einblick in die Evidenzlage, veränderte Rahmenbedingungen und die Relevanz für die Vorbereitung auf synthetische Opioide.

Der gemeinsame Einstieg zeigte erneut, dass Kooperation und Wissensaustausch wesentliche Bausteine für einen lernenden und vorausschauenden Umgang mit synthetischen Opioiden sind. Wir freuen uns über den gelungenen Auftakt, die wertvollen fachlichen Beiträge der Teilnehmenden und die engagierte Zusammenarbeit. Ein herzlicher Dank geht an die Stadt Hannover für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und die Gastfreundschaft.

In den kommenden Monaten wird so-par gemeinsam mit den teilnehmenden Städten weitere Elemente entwickeln sowie schadensminimierende Maßnahmen wie Schnelltestangebote in Drogenkonsumräumen und Naloxon-Schulungen vorantreiben. Darüber hinaus werden Informationsangebote für Fachpraxis, Verwaltung und Sicherheitsbehörden bereitgestellt. Diese werden unter anderem über unseren Newsletter angekündigt, den Sie hier abonnieren können.

Das Ziel von so-par bleibt klar: Kommunen stärken, Wissen teilen und handlungsfähig werden, bevor Risiken zu Krisen werden.

Internationaler Tag gegen Gewalt gegen Frauen - Aktionen in den Mitgliedsstädten

Der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen findet jedes Jahr am 25. November statt. Unter dem Motto „Orange the World“ finden weltweit Aktion statt, um der leider auch in Deutschland weit verbreiteten Gewalt gegen Frauen etwas entgegenzusetzen.

In einer Auswertung des Deutschen Instituts für Menschenrechte heißt es: „Mehr als zwei Frauen oder Mädchen pro Tag werden Opfer eines (vorsätzlich) versuchten oder vollendeten Tötungsdelikts.“ Konkret sind 827 Frauen und Mädchen wurden in Deutschland Opfer eines versuchten oder vollenden- den Tötungsdelikts. Das BKA-Lagebild geschlechtsspezifische Gewalt gibt detaillierte Einblicke in das Hellfeld. Das Dunkelfeld dürfte um ein Vielfaches größer sein.

In drei online Webinaren haben sich die DEFUS-Mitglieder dieses Jahr intensiv mit dem Thema Gewalt gegen Frauen auseinandergesetzt. Nach der Vorstellung des Lagebilds geschlechtsspezifische Gewalt durch Mitarbeiterinnen des BKA folgten zwei online Austauschtermine zu konkreten Präventionsansätzen. Christoph Liel vom Deutschen Jugendinstitut präsentierte im September die Ergebnisse einer Bedarfsanalyse zur Prävention von geschlechtsspezifischer Gewalt gegen Frauen und von häuslicher Gewalt. Die Studie untersucht bundesweit erstmalig den Bestand an Präventionsmaßnahmen im Sozial-, Bildungs-, Gesundheits- und Gefahrenabwehrbereich in Deutschland und systematisiert die Maßnahmen nach wirkungsbelegten und vielversprechenden Ansätzen. Im Dezember präsentiert die Innensenatsverwaltung Berlin die App Gewalt frei leben.

Viele DEFUS-Mitgliedsstädte haben gestern mit Aktionen und Veranstaltungen auf das Thema aufmerksam gemacht. Denn Kommunen sind verantwortlich für die Umsetzung der Istanbul Konvention und den Schutz von Frauen vor Ort.

Die folgende Liste hat keinen Anspruch auf Vollständigkeit und wurde mit Hilfe von KI erstellt.

Mannheim

- Die Stadt fasst viele Aktionen in der Broschüre „MannHeim als FrauenOrt“ zusammen: darunter Selbstbehauptungstrainings, Informationsveranstaltungen und Plakataktionen. Mannheim

- Am 24.–28. November werden „Fahnenaktionen“ umgesetzt — z. B. werden Fahnen der Organisationen Terre des Femmes und UN Women gehisst — z. B. am Rathaus E5, am Stadthaus N1 und rund um den Wasserturm. Mannheim

- Im öffentlichen Nahverkehr (Straßenbahnen und Busse der rnv) wird mit Kampagnen auf Gewalt gegen Frauen und auf Hilfsangebote aufmerksam gemacht. Mannheim

Dortmund

- Am 25. November 2025 fand auf dem Friedensplatz eine Mahnwache statt — rund 100 Menschen erinnerten mit Kerzen und Tafeln an 88 Frauen, die in diesem Jahr in Deutschland durch Männer getötet wurden. Dortmund+1

- Die Stadt hatte in den Wochen zuvor ein Programm mit Aktionen, Plakatkampagne und Infoaktionen angekündigt. Dortmund+1

- So werden ab dem 25. November 180.000 orangefarbene Brötchentüten in Bäckereien und Betriebskantinen verteilt — als Teil der Aktion „Gewalt kommt uns nicht in die Tüte!“ Dortmund

Freiburg im Breisgau

- Die Stadt beteiligt sich an der Kampagne „16 Tage Stopp Gewalt an Frauen“ — vom 25. November bis 10. Dezember wird ein breit gefächertes Aktionsprogramm angeboten: Plakate & Fahnen, Vorträge, Lesungen, Filme, Ausstellungen, Workshops, Tanz im öffentlichen Raum. Freiburg

Heidelberg

- Für 2025 bietet Heidelberg ein umfangreiches Programm rund um den 25. November: Dazu gehören Online-Lunch-Talks, Fachveranstaltungen, Kundgebung, FLINTA*-Spaziergang sowie eine Performance am Abend. Heidelberg+1

- Am 25. November gibt es u.a. einen Nachtspaziergang für FLINTA*-Personen (Frauen, Lesben, inter, non-binary, trans, agender …) und eine Performance in der Galerie der GEDOK. Heidelberg

- Im Rahmen der weltweiten Kampagne Orange the World beteiligt sich die Stadt auch 2025. Heidelberg+1

München

- München veranstaltet 2025 rund um den 25. November eine ganze Reihe von Aktionen: Die „Münchner Aktionswochen gegen Gewalt an Frauen, Mädchen, Jungen und nonbinären Menschen“ dauern vom 1. bis 29. November und umfassen viele Termine. Stadt München+1

- Die zentrale Veranstaltung fand am 24. November statt — zum Thema „Neues Gewalthilfegesetz: Meilenstein oder Rückschritt?“ — mit Beteiligung der städtischen Gleichstellungsstelle und der NGO Frauen helfen Frauen e. V. München. Stadt München+2Landeshauptstadt München+2

- Ziel der Kampagne der Stadt ist es, über Beratungs- und Unterstützungsangebote zu informieren und deutlich Haltung gegen alle Formen geschlechtsspezifischer Gewalt zu zeigen. gleichberechtigung-schuetzt-vor-gewalt.de+1

Stuttgart

- Die Stadt gehört 2025 mit zur Veranstaltungsreihe 21 Tage gegen Gewalt — ein Bündel von Aktionen rund um den 25. November (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen), den „Day of Remembrance“ für trans*-Menschen und den Tag der Menschenrechte am 10. Dezember. Landeshauptstadt Stuttgart+1

- Am 25. November sind laut Programm eine öffentliche Aktion unter dem Motto „Zonta says NO – Orange the world“ sowie eine Demonstration gegen Gewalt an Frauen* geplant. service.stuttgart.de+1

Gelsenkirchen

- Am 25. November 2025 hat die Stadt im Rahmen des „Orange Day 2025“ eine breite Palette an Aktionen angekündigt. Unter anderem gibt es: einen „Stillen Walk“ (Schweigemarsch) unter dem Motto „Orange Line – Gegen Gewalt an Frauen“ am 22. November, mit orangefarbenen Schirmen; Poetry Slam, Podiumsdiskussionen und Vernetzung im Kino; sowie in einer Berufskolleg-Aktion Aufklärung über Gewaltformen und Hilfsangebote. Gelsenkirchen

- Ziel der Stadt: Sensibilisierung, Information und Prävention — auch mit einem niedrigschwelligen Angebot an Beratung und Unterstützung. Gelsenkirchen+1

- Außerdem: Am 25. November 2025 wurde eine Kooperationsvereinbarung unterzeichnet — zwischen Behördenleitungen und Wohlfahrtsverbänden — als erstes behördenübergreifendes Gremium in NRW für kommunalen geschlechtsspezifischen Gewaltschutz und Kinderschutz. Das ist formal wichtig: es zeigt institutionelle Verbindlichkeit und strukturelles Engagement gegen Gewalt. Gelsenkirchen

Bochum

- Die Stadt organisiert einen zentralen Aktionstag am 25. November: Das Programm umfasst u.a. eine Eröffnungsrede, einen symbolischen Laternenlauf durch die Stadt (mit Halt bei Beratungsstellen), Informationen zu Hilfsangeboten sowie eine Gesprächsveranstaltung zum Thema Awareness und Gewaltprävention. Stadt Bochum

- Zudem sollen Rathaus und weitere Gebäude in der Abenddämmerung orange angestrahlt werden, als sichtbares Zeichen der Solidarität und des Engagements gegen Gewalt an Frauen. Stadt Bochum

Berlin

- Die Berliner Senatsverwaltung zeigt sich erneut beteiligt: Es gibt online einen Veranstaltungskalender für 2025 für den 25. November mit Aktionen, Kampagnen und Informationsangeboten zum Thema Gewalt gegen Frauen. Berlin.de+1

- Am 25. November 2025 findet um 16 Uhr eine Kundgebung am Brandenburger Tor statt, organisiert von einem zivilgesellschaftlichen Bündnis — mit dem Motto „Lasst uns gewaltfrei leben! Kürzt ihr uns zu Tode?“ Ziel: mehr Schutz und ausreichende Ressourcen für Schutzräume und Beratungsstellen. DIE WELT+1

- Zusätzlich: Eine offizielle Flaggenhissung am Vorplatz des Abgeordnetenhauses um 10:00 Uhr und anschließend Veranstaltung zum Thema „Umgangsverfahren und Sorgerechtsentscheidungen vor dem Hintergrund häuslicher Gewalt“. Damit zeigt Berlin symbolisch und institutionell Präsenz und Engagement. berlin-stadtderfrauen.de+1

- Viele Berliner Hochschulen und Kunsthochschulen sind mit beteiligt — mit Workshops, Lesungen, Theater, Ausstellungen oder Informationsangeboten. lakof-berlin.de+1

Nürnberg

Am 25. November 2025 gibt es eine besondere Aktion in Nürnberg. Die Aktion heißt: Gewalt kommt mir nicht in die Tüte! An diesem Tag gibt es neue Tüten in:

- Bäckereien

- Apotheken

- und bei der Nürnberger Tafel.

Karlsruhe

- Die Stadt hat eine öffentliche Meldung veröffentlicht: Zum Tag gegen Gewalt an Frauen ruft Karlsruhe 2025 ausdrücklich zu Aufmerksamkeit und Prävention auf – im Rahmen der „Orange Days“. Konkret heißt es, man wolle ein Zeichen setzen und über Hilfs- und Beratungsangebote informieren. Karlsruhe

(Quelle: https://www.bka.de/SharedDocs/Kurzmeldungen/DE/Kurzmeldungen/251121_BLB_Straftaten_gegen_Frauen2024.html ; https://www.institut-fuer-menschenrechte.de/fileadmin/Redaktion/Publikationen/Fact_Sheet/Factsheet_Monitor_Im_Fokus_Femizide_in_Deutschland.pdf)

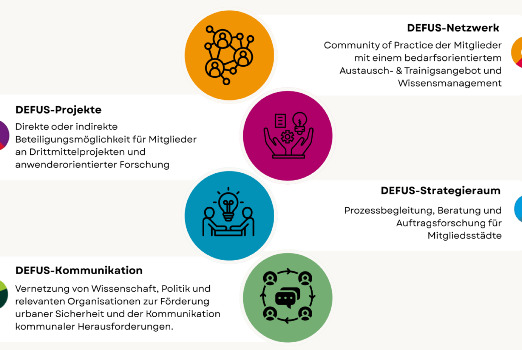

Der DEFUS-Strategieraum – eine neues Beratungsangebot für Mitgliedsstädte

Mit dem DEFUS-Strategieraum erweitert DEFUS sein Leistungsspektrum um ein praxisnahes und wissenschaftlich fundiertes Beratungsangebot. Damit reagiert DEFUS auf die in den letzten Jahren zunehmenden Beratungsanfragen, die bisher nur unzureichend und ungleich bedient werden konnten. Ziel des Angebots ist es, die Mitgliedsstädte bei komplexen Herausforderungen in Zukunft wirkungsvoller begleiten zu können.

DEFUS bietet seinen Mitgliedern mit dem neuen Angebot maßgeschneiderte Unterstützung an, die von Sicherheitsanalysen über Strategieentwicklung bis hin zu Prozessbegleitung, Monitoring und Evaluation reicht. Das Angebot ist wissenschaftlich fundiert, interdisziplinär und absolut bedarfsorientiert.

Der Strategieraum umfasst ein breites und methodisch vielfältiges Portfolio:

- Beratung und Moderation bei der Entwicklung und Umsetzung kommunaler Maßnahmen, einschließlich professioneller Prozessbegleitung.

- Workshops und Fortbildungen, die vor Ort praxisorientiertes Wissen vermitteln und die kommunale Krisen- und Handlungskompetenz stärken.

- Fachveranstaltungen, individuell konzipiert und durchgeführt, zur Förderung des thematischen Austauschs.

- Sicherheitsanalysen auf Basis vielfältiger Methoden zur fundierten Bewertung lokaler Lagen, Trends und Problemlagen.

- Strategieentwicklung zur gemeinsamen Erarbeitung nachhaltiger Lösungsansätze.

- Monitoring und Evaluierung, die Wirkungen von Maßnahmen nachvollziehbar machen und Weiterentwicklungen ermöglichen.

Auf Nachfrage erstellt DEFUS für die interessierte Mitglieder ein maßgeschneidertes Angebot und setzt dieses nach Beauftragung um. Für die Umsetzung greift DEFUS auf die Expertise der Mitarbeiter*innen zurück und arbeitet bei Bedarf mit externen Expert*innen zusammen.

Durch den DEFUS-Strategieraum steht den Mitgliedsstädten ein strukturiertes, qualifiziertes und flexibel einsetzbares Unterstützungssystem zur Verfügung. Es stärkt Kommunen darin, ihre Sicherheits- und Präventionsstrategien evidenzbasiert, zielgerichtet und zukunftsorientiert weiterzuentwickeln.

Das Beratungsangebot ist eine Ergänzung zu den Kernaufgaben des Netzwerks und der Projektarbeit, die auch weiterhin im Mittelpunkt stehen werden.

Neue Broschüre: Handlungsfähigkeit in Krisen stärken – Stellschrauben kommunaler Resilienz

Die Broschüre fasst kurz und prägnant die Ergebnisse des PanReflex-Projektes zusammen und gibt Kommunen konkrete Hinweise, wie sie die Resilienz der Verwaltung stärken und in langanhaltenden Krisen Handlungsfähigkeit sichern. Der Fokus liegt dabei auf Fragen der Organisation, des Mindsets und der Fähigkeiten des Personals.

Neben den Befunden und sich daraus ableitenden Handlungsempfehlungen sind in der Publikation Praxisbeispiele aufgeführt und methodische Leitfäden aufgelistet.

Mit der Broschüre möchten wir Kommunen dazu anregen, Resilienz als fortlaufenden Prozess der Weiterentwicklung zu verstehen und voneinander zu lernen.

Sie finden die Broschüre auf unserer Wissensplattform

Wissensplattform stärkt kommunale Resilienz und Krisenkompetenz

Wie können Kommunen auf Krisen besser vorbereitet sein und ihre Handlungsfähigkeit langfristig sichern? Mit der Wissensplattform Kommunales Krisenmanagement steht erstmals eine bundesweite digitale Anlaufstelle zur Verfügung, die wissenschaftliche Erkenntnisse, Praxisbeispiele und Lernangebote zum kommunalen Krisenmanagement bündelt.

Die Plattform wurde im Rahmen des Forschungsprojekts PanReflex - Stärkung städtischer Resilienz am Beispiel von Pandemien durch das Deutsche Institut für Urbanistik (Difu) und das Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit (DEFUS) entwickelt. Sie vereint Informationen aus Forschung und Praxis in vier Themenfeldern: kommunales Krisenmanagement, Krisenkommunikation, Vulnerabilität und Resilienz.

Neben Datenbanken zu Forschung, Literatur und Praxisbeispielen bietet die Plattform auch digitale Fortbildungsangebote und Inhouse-Schulungen, die kommunale Mitarbeitende bei der Stärkung ihrer Krisenkompetenz unterstützen. Ziel ist es, Wissen dauerhaft zugänglich zu machen und den kontinuierlichen Austausch zwischen Wissenschaft und Verwaltung zu fördern.

Der ca. viermal jährlich erscheinende Newsletter informiert interessierte Praktiker:innen über neue Publikationen, Projekte und weitere Informationen im Bereich des kommunalen Krisenmanagements.

Hier gelangen Sie zur Wissensplattform: www.kommunaleskrisenmanagement.de

29. DEFUS Mitgliederversammlung in Stuttgart

Im Rahmen der 29. DEFUS-Mitgliederversammlung am 16. und 17. September 2025 in Stuttgart standen aktuelle sicherheitsrelevante Entwicklungen und kommunale Strategien im Fokus. Die Stadt Stuttgart stellte ihre aktuelle Social Media Kampagne zur Prävention von Messergewalt vor. Die Stadt Essen berichtet von ihrem Konzept Schule als Sicherer Ort und dem Vorhaben, in allen Essener Schulen nachhaltige und evidenzbasierte Präventionsmaßnahmen umzusetzen. Im Austausch mit dem Bundesdrogenbeauftragten Dr. Hendrick Streeck diskutierten die DEFUS-Mitglieder die Herausforderungen für Kommunen rund um die Veränderung der Drogenmärkte und die Einrichtung von Drogenkonsumräumen. (Weiter Infos zur Mitgliederversammlung)

Gerahmt wurde die Mitgliederversammlung von einem Workshop zum Thema Sicherheitsbefragungen. Dr. Meike Hecker, Wissenschaftliche Mitarbeiterin bei DEFUS, moderierte einen halbtägigen Workshop zu den „Dos and Don'ts“ bei Sicherheitsbefragungen und dem Unterschied zu anderen Sicherheitsanalysemethoden.

Die Gastgeber der Stadt Stuttgart organisierten einen Stadtspaziergang zu baulichen Sicherungsmaßnahmen rund um den Neckarpark sowie durch die Stuttgarter Innenstadt. Bei einem gemeinsamen Abendessen im neuen Haus der Tourismus am Stuttgarter Marktplatz tauschten sich die Mitglieder informell aus und genossen delikate schwäbische Küche.

Ein ereignisreicher Monat für das Projekt so-par

Der September war für das Projekt so-par besonders ereignisreich:

Am 12. September 2025 nahm unsere wissenschaftliche Mitarbeiterin Anna Mühlen an der Fachtagung des LPR NRW zum Thema „Offene Drogenszenen, Crack und synthetische Opioide – komplexe Herausforderungen für Kommunen“ in Dortmund teil. Dort gestaltete die DEFUS-Geschäftsführerin Anna Rau gemeinsam mit Dr. Tim Lukas von der Bergischen Universität Wupperatl einen Workshop zum Thema Urbane Toleranz.

Auf der DEFUS-Mitgliederversammlung Mitte September in Stuttgart präsentierte Anna Mühlen den anwesenden Mitgliedern und dem Bundesdrogenbeauftragten Dr. Hendrick Streeck die Ergebnisse der Szenebefragung in vier NRW-Städten und das Projekt so-par.

Am 19. September fand das erste so-par Webinar statt in dem Maria Kuban und Anna Mühlen den 105 Teilenhemenden die Herausforderungen im Umgang mit synthetischen Opioiden erläuterten und anschließend konkrete Rückfragen diskutierten.

Beim Deutschen Suchtkongress in Berlin (22.–24. September 2025) moderierte Anna Mühlen zusammen mit Prof. Dr. Daniel Deimel das Symposium „Zur Situation in offenen Drogenszenen – ein Update“. Zudem präsentierte unsere Kollegin Maria Kuban von der Deutschen Aidshilfe im Symposium des ift – Institut für Therapieforschung („Gefahr erkannt, Gefahr gebannt? Opioide im Routine-Monitoring und Warnsystemen“) das Projekt so-par.

Ein besonderes Highlight war die 3. D-A-CH Harm Reduction Konferenz in Nürnberg, bei der Expert:innen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz zusammenkamen. Mit dem Vortrag „Städte und Kommunen bereiten sich auf synthetische Opioide in Deutschland vor – Projektvorstellung so-par“ konnten wir unser Projekt umfassend vorstellen und über erste Erkenntnisse und Entwicklungen im Bereich der Krisenkommunikation und Notfallpläne berichten.

Ein herzlicher Dank gilt allen Organisator:innen der Fachtagungen für die gelungene Durchführung und die Möglichkeit, so-par (Synthetic opioids: prepare and response) einem breiten Fachpublikum vorstellen zu können.

Die DEFUS-Geschäftsstelle ist umgezogen

Nach sechs Jahren in der Kurt-Schumacherstraße in der Innenstadt Hannovers ist DEFUS Ende September gemeinsam mit dem DPT in das HCC, Das Hannover Congress Centrum, abgekürzt HCC, ist ein Kongress- und Veranstaltungszentrum der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover mit der Stadthalle und ihrem Kuppelsaal als zentralem Gebäude. Der Kuppelsaal zählt zu den markanten Bauwerken der Stadt.

Die Büros der beiden Präventionsorganisationen befinden sich direkt in der Kuppel.

Der Umzug ist Teil des größeren Plans Hannover zur Präventionshauptstadt in Deutschland zu machen. In den kommenden zehn Jahren wir der Deutsche Präventionstag Kongress ebenfalls konstant im HCC tagen.

Die neue DEFUS-Adress ist:

DEFUS

Theodor-Heuss-Platz 1-3

30175 Hannover

An den anderen Kommunikationsdaten ändert sich nichts.

Austausch mit schwedischem Abgeordneten Gustaf Lanz

In einem informellen Austausch mit dem schwedischen Abgeordneten des Reichtags diskutierte Anna Rau gemeinsam mit Turgut Yüksel, MdL Hessen, aktuelle Fragen der urbanen Sicherheit. Bei dem in Frankfurt stattfindenden Treffen lag der Fokus auf dem Umgang mit der organisierten Kriminalität und städtischen Herausforderungen wie dem Frankfurter Bahnhofsviertel.

Individuelle Freiheitsrechte werden in Schweden anders bewertet als in Deutschland und der Stadt greift schneller und stärker in das Privatleben seiner Bürger*innen ein. Dies wird am Umgang mit Suchtkranken und schwerstpsychisch erkrankten Menschen deutlich, die in Schweden zwangseingewiesen werden können. Die Ausmaße der Verelendung und sichtbarer Suchtprobleme im öffentlichen Raum erstaunten Gustaf Lanz. Zugleich stellten die Diskutanten fest, dass Verbote auch selten eine Lösung sind und die Zahl der Drogentoten trotz einer sehr restriktiven Drogenpolitik in Schweden hoch sind.

In Schweden ist das Bewusstsein für die Auswüchse der organisierten Kriminalität deutlich größer als bisher in Deutschland. In den letzten Jahren hat die OK zunehmend auch soziale Einrichtungen wir Jugendheime etc. unterwandert und nutzt diese Strukturen für den Ausbau krimineller Aktivitäten.

Der Austausch wurde organisiert und ausgerichtet von den Jusos Frankfurt und fand im Frankfurter Römer statt.

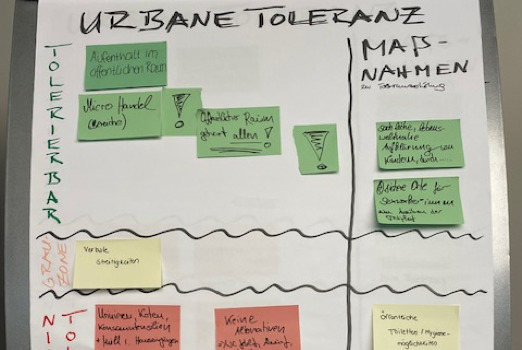

Urbane Toleranz und ihre Grenzen?

Im Rahmen der Fachtagung Sucht im öffentlichen Raum moderierten Anna Rau und Dr. Tim Lukas gemeinsam einen Workshop zum Thema urbane Toleranz und deren mögliche Grenzen. In beiden sehr gut besuchten Workshoprunden wurde intensiv und kontrovers diskutiert. Zum Abschluss der Veranstaltung saß Anna Rau gemeinsam mit Polizeipräsident Johann Harms, Prof. Daniel Deimel und Florian Meyer aus Zürich auf einem Podium und tauschte sich über die Herausforderungen veränderter Drogenmärkte aus.

Sichtbarer Drogenkonsum in den Innenstädten, die Ansiedlung eines Suchthilfezentrums in der Nachbarschaft, Beschaffungskriminalität im Umfeld von Szenetreffpunkten – offene Drogenszenen bilden ein zentrales Konfliktfeld der urbanen Sicherheit. Zugleich konfrontiert uns der öffentliche Raum der Großstädte seit jeher mit Fremdheit und abweichendem Verhalten. Wie viel abweichendes Verhalten kann und muss eine Stadtgesellschaft tolerieren, ohne grundlegende Prinzipien von Sicherheit und Zusammenhalt preiszugeben? Basierend auf empirischen Befunden zur (Un-)Sicherheitswahrnehmung marginalisierter Gruppen werden in diesem Workshop Leitgedanken zum kommunalen Umgang mit sozialen Problemen im öffentlichen Raum vorgestellt, welche die Grundlage einer anschließenden Arbeitsphase bilden.

An den Workshops nahmen sowohl Vertreter von Polizei und Ordnungsamt wie auch aus der Suchthilfe und anderen sozialen Trägern teil. Der Austausch zwischen diesen beiden Professionen findet selten statt und erwies sich als fruchtbar und dringend notwendig. Für die jeweils sehr unterschiedlichen Handlungslogiken und Erfahrungswerte im Umgang mit Suchtkranken braucht es viel gegenseitiges Verständnis und Hintergrundwissen. Beides kann nur im Gespräch und regelmäßigen Austausch entstehen.

In der konkreten Auseinandersetzung der Frage welches Verhalten tolerierbar ist und welches nicht, liegen die verschiedenen Professionen nicht so weit auseinander. Allerdings gibt es viel Aushandlungsbedarf, wie die Gesellschaft mit nicht tolerierbarem Verhalten umgehen kann und soll.

Auch die Abschlussdiskussion zeigte deutlich, dass der Umgang mit Sucht im öffentlichen Raum die Fähigkeit bedarf, Grauzonen auszuhalten und pragmatische Lösungen umzusetzen, auch wenn es dafür nicht immer rechtlich klare Regelungen gibt.

Dortmund ist das neueste DEFUS Mitglied

Wir freuen uns sehr die Stadt Dortmund als neuestes DEFUS-Mitglied begrüßen zu können. Mit dem Beitritt möchte die international ausgerichtete Stadt ihren Blick für das Thema urbane Sicherheit schärfen. Durch den engen Austausch auf nationaler und internationaler Ebene schaffen die Dortmunder Kolleg*innne einen Mehrwert für die Stadt Dortmund und das DEFUS-Netzwerk.

Bereits im Rahmen des PanReflex-Projekts und eines SiBa-Webinars haben Dortmund und DEFUS eng und mit großer Freude zusammengearbeitet. Insbesondere der Stab Kommunales Lagezentrum ist ein vielversprechender Ansazt von dem die anderen DEFUS-Mitglieder sehr profitieren können.

Mit dem neuesten Beitritt zählt DEFUS nun 21 Mittel- und Großstädte sowie drei Organisationen zu seinen Mitgliedern.

Fachtagung Offene Drogenszenen in NRW

Gemeinsam mit Dr. Tim Lukas bietet die DEFUS-Geschäfstführerin Anna Rau im Rahmen der Fachtagung einen Workshop zum Thema Grenzen der urbanen Toleranz an.

Sichtbarer Drogenkonsum in den Innenstädten, die Ansiedlung eines Suchthilfezentrums in der Nachbarschaft, Beschaffungskriminalität im Umfeld von Szenetreffpunkten offene Drogenszenen bilden ein zentrales Konfliktfeld der urbanen Sicherheit Zugleich konfrontiert uns der öffentliche Raum der Großstädte seit jeher mit Fremdheit und abweichendem Verhalten.

Wie viel abweichendes Verhalten kann und muss eine Stadtgesellschaft tolerieren, ohne grundlegende Prinzipien von Sicherheit und Zusammenhalt preiszugeben? Basierend auf empirischen Befunden zur Un-Sicherheitswahrnehmung marginalisierter Gruppen werden in diesem Workshop Leitgedanken zum kommunalen Umgang mit sozialen Problemen im öffentlichen Raum vorgestellt, welche die Grundlage einer anschließenden Arbeitsphase bilden Forum.

Die Fachtagung findet am 12. September in Dortmund statt.

Weitere Informationen und Programm

Zur Anmeldung: https://beteiligung.nrw.de/k/-fCpBgsJiFa

Synthetische Opioide – Wie kommt man einer Krise zuvor?

Anlässlich des Internationalen Gedenktages für verstorbene Drogengebrauchende wurde unsere Projektkoordinatorin Anna Mühlen von Deutschlandfunk Kultur zum Thema synthetische Opioide interviewt.

Im Gespräch berichtet sie aus dem Projekt „so-par“ über die wachsenden Herausforderungen im Umgang mit synthetischen Opioiden und die damit verbundenen Risiken für Betroffene, Kommunen und Gesundheitssystem.

Das Projekt so-par entwickelt und implementiert gemeinsam mit drei Modellstädten (Berlin, Essen und Hannover) Strategien und Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen synthetischer Opioide auf kommunaler Ebene.

CO-SECUR meets Deutscher Präventionstag

Wir hatten die Chance und das große Vergnügen, das Projekttreffen des EU-Projektes CO-SECUR als Begleitveranstaltung des DPT zu organisieren. Auf diese Weise konnte sich das Projekt dem interessierten Publikum des DPT vorstellen:

mit zwei inhaltlichen Vorträgen zu unseren Projektergebnissen und einer Paneldiskussion zu sozialen Innovationen in der städtischen Sicherheit. Es war spannend, die unterschiedlichen Perspektiven auf städtische Sicherheit in den Partnerländern (Spanien, Portugal, Polen, Lithauen, Rumänien, Belgien, Deutschland, Finland und Griechenland) zu sehen und etwas über Sicherheitsinitiativen zu erfahren, die im jeweiligen Land neue Wege gehen, starke Kooperationen fördern oder erfolgreiche Beteiligungsprozesse umsetzen.

Wir bedanken uns bei all unseren Projektpartnerinnen und Partnern, dass sie die weite Anreise auf sich genommen haben und ganz besonders bei den Mitgliedern unseres wissenschaftlichen Beirates für ihre spannende Impulse und Einblicke!

DEFUS auf dem Jubiläums-DPT in Augsburg

Die DEFUS-Mitgliedsstadt Augsburg war dieses Jahr Gastgeber des 30. DPT und hat zu einem fulminanten Jubiläumskongress beigetragen.

DEFUS war wie mit einem Stand vertreten, der auch dieses Jahr viele Besucher anzog. Zahlreiche interessante Gespräche haben in den zwei Tagen rund um unseren Stand stattgefunden und einige neue Projektideen sind entstanden. Mit Vertreterinnen aus Düsseldorf, Gelsenkirchen, Stuttgart, Essen, Hannover und München waren die DEFUS-Mitgliedsstädte vertreten.

Christian Kromberg und Anna Rau hielten einen mit 80 Teilnehmenden gut besuchten Vortrag zum hochaktuellen Thema marginalisierte Gruppen im öffentlichen Raum. Die Rückfragen zum Vortrag zeigen deutlich, dass das Thema viele Städte und Fachbereiche beschäftigt.

In dem relativ neuen Format Speed-Vortrag stellte Anna Rau in kondensierter Form die Ergebnisse des dreijährigen Forschungsprojektes PanReflex vor.

so-par auf dem Fachtag „Fentanyl und Co.“ in Frankfurt

Am 18. Juni 2025 fand in Frankfurt am Main die erste internationale Fachtagung zu synthetischen Opioiden unter dem Titel „Fentanyl und Co. – Herausforderungen und Risiken synthetischer Opioide“ statt. Eingeladen hatten das Drogenreferat der Stadt Frankfurt und der Suchthilfeträger BASIS e. V. Ziel war es, Fachkräfte aus Praxis, Wissenschaft und Politik zusammenzubringen, um gemeinsam über Risiken, Entwicklungen und Handlungsbedarfe im Umgang mit hochpotenten Substanzen wie Fentanyl oder Nitazenen zu diskutieren.

Mehr als 400 Teilnehmende verfolgten die Vorträge, sowohl vor Ort als auch digital. Den fachlichen Auftakt gab Prof. Volker Auwärter vom Universitätsklinikum Freiburg mit einem Einblick in pharmakologische Hintergründe und toxikologische Risiken synthetischer Opioide. Jared Brown vom United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) stellte internationale Frühwarnsysteme vor, die auf Daten aus Beschlagnahmungen, Obduktionen und Abwasseranalysen beruhen. Nicki Killeen von der nationalen Gesundheitsbehörde Irlands präsentierte Best-Practice-Ansätze zur Schadensminderung aus Großbritannien, einem Land, das bereits vom Vordringen dieser Substanzen betroffen ist.

In diesem Rahmen stellte Anna Mühlen unser Modellprojekt „so-par“ vor, ein gemeinsames Vorhaben von DEFUS und der Deutschen Aidshilfe, das derzeit in drei deutschen Großstädten umgesetzt wird. Das Projekt entwickelt kommunale Notfallpläne und Strategien der Krisenkommunikation, um Städte auf den möglichen Anstieg synthetischer Opioide vorzubereiten. Neben technischen Frühwarnsystemen stehen vernetztes Handeln, Schulungen sowie Maßnahmen der Schadensminimierung im Fokus.

Der Fachtag machte deutlich, dass der Handlungsdruck wächst und der Austausch zwischen lokalen, nationalen und internationalen Akteuren ein zentraler Schlüssel für eine wirksame und vorausschauende Drogenpolitik ist.

Pressemitteilung der Stadt Frankfurt über die Fachtagung

Bild mit KI erstellt

Sichere Städte für Alle - Marginalisierte Gruppen im öffentlichen Raum

Mit Mai veranstalteten DEFUS und Difu gemeinsam das Seminar Sichere Städte für alle. Mit den Teilnehmenden aus Stadtverwaltung, sozialen Einrichtungen und Initiativen aus ganz verschiedenen deutschen Städten haben wir uns der Frage gewidmet, wie wir städtische Räume für alle gestalten können. Das Seminar bot den Teilnehmenden Einblicke in Erfahrungen aus anderen Städten und ermöglichte einen Perspektivwechsel hinsichtlich der Lebenswelt marginalisierter Gruppen und ihres Lebensraums Stadt.

Wir bedanken uns bei den Referentinnen und Referenten für ihre spannenden Impulse zur Wohnungslosenforschung, Sicherheitsforschung und Stadtplanung (vertreten durch Dr. Michael Kolocek, Tim Lukas und Anke Schroeder).

Spannende Einblicke gewährten die Praxisbeispiele:

- Eins und Eins Macht Drei – psychiatrische und psychosoziale Unterstützung psychisch auffälliger, suchtkranker obdachloser Menschen in Essen.

- 4-Säulen Drogenpolitik, Strategie der Schadensminderung und Vermeidung von Konsum im öffentlichen Raum in Zürich

- Wupperpark Ost – ein Platz für die Drogenszene – am Wuppertaler Hauptbahnhof

- Der Bremer Platz in Münster: Ein „Platz für Alle“

Dafür gilt ein herzlicher Dank an Jasmin Treichel und Volker Rust von der Suchthilfe in Essen, Andrea Weiss, Bereichsleiterin Schutz und Prävention in Zürich, Petra Mahmoudi, Koordinatorin Soziale Ordnungspartnerschaften in Wuppertal und Stefan Scholz, Quartiersmanagement in Münster.

Eine Stadtführung mit einem ehemaligen Wohnungslosen Rund um den Bahnhof Zoo endete das Seminar mit tiefen und bewegenden Einblicken in das Leben von obdachlosen Menschen.

Städte bereiten sich auf synthetische Opioide vor

Städte bereiten sich auf synthetische Opioide vor

Gemeinsame Pressemitteilung der Deutschen Aidshilfe und von DEFUS e.V.

Berlin, Hannover und Essen erarbeiten im Projekt so-par Notfallpläne für die wachsende Bedrohung durch Fentanyl & Co.

Synthetische Opioide bedrohen Leben und Gesundheit von Drogen konsumierenden Menschen und stellen Drogenhilfe und Städte vor neue Herausforderungen. Gemeinsam mit Berlin, Hannover und Essen entwickelt ab sofort das neue Projekt so-par Lösungen, wie Städte sich wappnen können. Durchgeführt wird so-par (“Synthetic Opioids Prepare and Response”) gemeinschaftlich von der Deutschen Aidshilfe (DAH) und dem Deutsch-Europäischen Forum für Urbane Sicherheit e.V. (DEFUS).

Opioide drängen auf den Markt

Fentanyl, Nitazene und ähnliche Substanzen finden immer mehr Verbreitung: Als Beimengung im Heroin und in anderen Drogen, in Form gefälschter Medikamente und als bewusst konsumierte Substanz. Die Opioide sind billig herzustellen und leichter zu schmuggeln als Heroin. Zudem wird in Afghanistan der Schlafmohnanbau unterbunden – synthetische Substanzen füllen die Lücke. Die Substanzen aus dem Labor haben eine sehr starke, kaum berechenbare Wirkung. Das Risiko für tödliche Überdosierungen ist hoch.

Die Vereinten Nationen und EU-Institutionen warnen vor der wachsenden Gefahr. In Großbritannien und Irland gab es bereits Wellen von Überdosierungen mit Fentanyl und Nitazenen. Nun droht auch in Deutschland eine Zunahme von Notfällen. In Bayern wurden bereits vermehrt Todesfälle und schwere Intoxikationen gemeldet. In Hamburg, Bremen und Frankfurt wurden Beimengungen synthetischer Opioide im Heroin nachgewiesen. Einen ersten Nachweis der Verbreitung lieferte im letzten Jahr bereits die Deutsche Aidshilfe mit ihrer Studie RaFT (Rapid Fentanyl Testing in Drogenkonsumräumen).

Koordinierte Reaktion erforderlich

„Es ist höchste Zeit, dass sich alle Beteiligten auf die neuen Gefahren vorbereiten. Die fortschreitende Verbreitung synthetischer Opioide erfordert koordinierte Maßnahmen. Noch fehlt es an Strategien und Notfallplänen auf kommunaler Ebene“ erläutert Maria Kuban, Projektkoordinatorin bei der DAH.

Kommunale Notfallpläne

Wie bei Pandemien oder Naturkatastrophen sind klare Abläufe wichtig: Rettungswesen, die Ordnungsbehörden, die Notfall- und Suchtmedizin, Drogenhilfeeinrichtungen und Konsumierende sollen im Ernstfall schnell und koordiniert handeln können.

Kernelemente des Projekts so-par sind daher

- für Städte und Gemeinden

- für Fachkräfte und Öffentlichkeit und

- schadensminimierende Maßnahmen, wie Aufklärung von Betroffenen, Untersuchung der Zusammensetzung von Drogen und Schulungen zum Einsatz des lebensrettenden Medikaments Naloxon.

Darüber hinaus bietet so-par Informations- und Weiterbildungswebinare zu synthetischen Opioiden und den damit verbundenen Herausforderungen für das kommunale Handeln an.

Von Modellstädten lernen

„Unser Ziel ist es, gemeinsam mit den drei Modellstädten praxistaugliche Lösungen zu entwickeln, die anderen Kommunen als Blaupause dienen können. Je mehr Städte unsere Erkenntnisse übernehmen, desto höher ist die Chance, im Ernstfall Menschenleben zu retten“, erläutert Anna Mühlen, Projektkoordinatorin bei DEFUS.

Das Vorhaben wird unterstützt von Prof. Dr. Daniel Deimel, Suchtforscher an der Technischen Hochschule Nürnberg, sowie – im Rahmen des Frühwarnsystems „NEWS“ – vom Institut für Therapieforschung (IfT) in München. Die Projektfinanzierung wird ermöglicht durch eine großzügige Privatspende von Reinhard Wiesemann.

Kontakt für weitere Anfragen:

Anna Mühlen (DEFUS)

Maria Kuban (DAH)

sopar@defus.de

Grenzen und Potenziale kommunaler Sicherheits- und Präventionsarbeit

Kommunen haben großes Potenzial Gestalterinnen des gesellschaftlichen Friedens zu sein. Allerdings besitzt kaum eine deutsche Stadt oder Gemeinde eine umfassende Strategie für die kommunale Sicherheits- und Präventionsarbeit. Eben diese jedoch ist maßgeblich für Friedensfragen. Das Mandat von Kommunen Frieden zu gestalten, wird eher implizit formuliert, als dass es von übergeordneten Ebenen Rückenwind für diese Mammutaufgabe gäbe.

Dabei sind gesellschaftliche Spannungen, Gewalttaten und soziale Konflikte Alltag in Kommunen. Dieser Entwicklung zum Trotz, agieren Städte und Gemeinden derzeit hauptsächlich anlassbezogen und orientiert am gegenwärtigen politischen Diskurs. Der vorliegende Beitrag betrachtet derzeitige Herausforderungen und Potenziale kommunaler Präventions- und Sicherheitsarbeit für Fragen von gesellschaftlichem Frieden.

Gemeinsam loten Janina Hentschel und Anna Rau in diesem Artikel Grenzen und Potenziale kommunaler Sicherheits- und Präventionsarbeit aus.

Der Artikel ist in der Ausgabe 01/2025 der Forum Kriminalprävention erschienen.

Hannover wird Präventionshauptstadt

Die Landeshauptstadt Hannover (LHH) und der Deutsche Präventionstag (DPT) haben sich ab dem Jahr 2026 auf eine langfristige und dauerhaft angelegte Zusammenarbeit verständigt und dies mit der Unterzeichnung einer gemeinsamen Erklärung durch Belit Onay, Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover, und Erich Marks,Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages, verbindlich festgelegt.

Der einmal jährlich stattfindende Deutsche Präventionstag (DPT) ist der weltweit größte Jahreskongress für das breitgefasste Themenspektrum der Gewalt- und Kriminalprävention sowie weiterer Arbeitsfelder der Prävention und erreicht jeweils um die 3.000 Teilnehmende und Gäste. Er wurde 1995 als nationaler jährlicher Kongress speziell für dieses Arbeitsfeld begründet.

Der Kongress wendet sich insbesondere an alle Verantwortungsträger*innen der Prävention aus Behörden, Gemeinden, Städten und Kreisen, Gesundheitswesen, Kinder- und Jugendhilfe, Justiz, Kirchen, Medien, Politik, Polizei, Präventionsgremien, Projekten, Schulen, Sport, Vereinigungen und Verbänden, Wirtschaft, Wissenschaft und weiteren Interessierten.

Das Ziel war und ist dabei, Kriminalprävention ressortübergreifend, interdisziplinär und in einem breiten gesellschaftlichen Rahmen darzustellen und zu stärken.

„Das Thema Prävention ist, besonders für Großstädte, ein stetes Thema mit großen Herausforderungen. Die aktuellen gesellschaftlichen und politischen Entwicklungen haben den Diskussions-, Handlungs- und Lösungsbedarf in diesem weiten Themenfeld eher noch größer werden lassen. Die Landeshauptstadt Hannover wird die Ansiedlung eines ständig in Hannover stattfindenden großen Präventionskongresses als Plattform und Chance nutzen, Schwerpunktthemen und das konkrete Kongressprogramm, insbesondere auch aus kommunaler Sicht, zu begleiten und mitzugestalten“, so Oberbürgermeister Belit Onay.

Zur Verstärkung dieser Botschaften und Konzeptentwicklungsperspektiven wird der Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Hannover die dauerhafte Schirmherrschaft für die Deutschen Präventionstage übernehmen.

„Die dauerhafte Etablierung eines bundesweit und international so bedeutsamen Kongresses ist für den Kongressstandort Hannover ein großer Erfolg. Wir freuen uns auf viele Gäste, die sicher auch vor und nach dem Kongress unsere Stadt mit ihren vielfältigen Angeboten und Möglichkeiten nutzen werden“, so Anja Ritschel, die auch für das Hannover Congress Centrum zuständige Wirtschafts- und Umweltdezernentin.

„Sowohl die Landeshautstadt Hannover als auch das Hannover Congress Centrum als Veranstaltungsort bieten für die Durchführung und Weiterentwicklung unseres Veranstaltungsformats ideale Voraussetzungen“, so der Geschäftsführer des Deutschen Präventionstages, Erich Marks.

„Insgesamt freuen wir uns sehr ab 2026 die bewährte Arbeit mit neuen Ansätzen und Ideen zu ergänzen und zukünftige Herausforderungen noch umfassender ansprechen und Hannover zur zukünftigen Präventionshauptstadt mitentwickeln zu können“, so Marks weiter.

SiBa-Workshop in Frankfurt am Main

Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist in vielerlei Hinsicht ein einzigartiger Ort. Auf nur einem halben Quadratkilometer treffen zahlreiche Büros, Wohnungen, Geschäfte, Restaurants, Bars und Clubs aufeinander. Die Dynamik der städtischen Aufwertung, die in den 2010er Jahren stark voranschritt, wurde insbesondere durch die COVID-19-Pandemie unterbrochen. Dadurch geriet die Gentrifizierung ins Stocken, während sich offene Drogenszenen in einzelnen Straßenzügen wieder verstärkt ins Blickfeld rückten.

In Bahnhofsvierteln, nicht nur in Frankfurt, sondern bundes- und europaweit, ist die Gemengelage herausfordernd, in dauernder Veränderung und geprägt von einer Vielzahl von Akteuren. Verhärtete Interessenskonflikte, Verteilungskämpfe um Raum und Ressourcen sowie bürokratische Herausforderungen verschlingen sich zu einem schier unlösbaren gordischen Knoten.

Diese komplexe Situation bildete den Ausgangspunkt für den zweitägigen SiBA-Workshop, bei dem sich über 40 Teilnehmende aus dem gesamten Bundesgebiet intensiv mit Fragen der Sicherheit im Frankfurter Bahnhofsviertel auseinandersetzten. Ein zentrales Element der Veranstaltung war eine gemeinsame Begehung des Viertels. Geführt wurde die Begehung von den Schutzpolizisten Tobias Gerhardt und Niklas Möller sowie von Andreas Henke von OSSIP-Streetwork. Zuvor stellten Dirk Herwig und Silja Polzin vom Koordinierungsbüro Bahnhofsviertel sowie Oliver Müller-Maar, stellvertretender Leiter des Drogenreferats Frankfurt sowie OSSIP-Streetwork ihre Arbeit vor.

Am zweiten Workshoptag stand das gemeinsame Nachdenken über mögliche neue Ideen und Ansätze zur Lösung des "Wicked Problem" Bahnhofsviertel auf der Tagesordnung. In dem Workshop wurde das geabllte anwesende Expertenwissen genutzt , um Wissen und Erfahrungen auszutauschen und um neue Lösungsansätze und Ideen zu entwickeln.

Der Workshop ist Teil unserer fortlaufenden SiBa-Aktivitäten, die im Nachgang zu dem vom BMBF geförderten Forschungsprojekt Sicherheit in Bahnhofsvierteln seit 2021 laufen und die DEFUS gemeinsam mit Dr. Tim Lukas von der Bergischen Universität Wuppertal und Prof. Rita Haverkamp von der Universität Tübingen veranstalten.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Gastebern der Stadt Frankfurt, insbesondere den Kolleg*innen vom Koordinierungsbüro Bahnhofsviertel.

„Idee eines gereinigten Bahnhofsviertels ist Utopie“

Anne Rau und Tim Lukas forschen zum Thema Sicherheit in Bahnhofsvierteln. Im Interview mit dem JOURNAL FRANKFURT sprechen sie über den Sieben-Punkte-Plan und zeigen alternative Lösungsansätze auf.

Das gesamte Interview wurde im Journal Frankfurt am 14. März 2025 veröffentlicht.

Sicherheit in unseren Städten: Eine anhaltende Herausforderung

Die Nachrichten und Bilder der letzten Wochen aus unseren Mitgliedsstädten München und Mannheim erschüttern die DEFUS-Mitglieder.

Mit München und Mannheim triftt es Städte, die sich deutlich mehr als viele andere Städte in Deutschland mit Fragen der urbanen Sicherheit beschäftigt und mit vielfältigen Maßnahmen adressiert. Mit Ihrem strategischen Ansatz und seiner umfassenden Sicherheitsarchitektur ist sowohl München als auch Mannheim für viele Städte ein Vorbild.

Als vor neun Jahren eine Serie von Anschlägen Frankreich, Belgien, Spanien und Deutschland erschütterte, haben Efus und DEFUS sich intensiv mit Überfahrtaten befasst. Sowohl im Efus-Manifest und den ergänzenden Empfehlungen als auch in den DEFUS-Leitgedanken für sichere Städte formulieren die Mitglieder ihre Haltung, dass insbesondere Innenstädte so sicher wie möglich gemacht werden müssen, ohne sie dabei in Festungen zu verwandeln. Gleichzeitig ist allen bewusst, dass es eine absolute Sicherheit nicht geben kann.

Leben, Feste, Kultur und Sport im öffentlichen Raum sollen weiterhin ohne Einschränkungen möglich sein und das bei maximaler Sicherheit für die Bürgerinnen und Bürger. Poller, Blöcke und Barrieren sind nicht die einzige Lösung sind. Neben städtebaulichen Maßnahmen muss die Prävention von Radikalisierung und gewaltbereitem Extremismus eine wichtige Rolle spielen. Dennoch sind städtebauliche Maßnahmen zum Schutz des öffentlichen Raums an ausgewählten Plätzen notwendig.

Vor dem Hintergrund der Anschläge in München und Mannheim in den letzten Wochen müssen wir mit großem Bedauern festellen, dass die Fragen nach wie vor leider nicht an Aktualität eingebüßt haben.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse verstärken wir den Austausch unter unseren Mitgliedsstädten. In den kommenden Wochen organisieren wir Formate, um voneinander zu lernen, Lösungen zu entwickeln und gemeinsam an einer widerstandsfähigen, offenen Gesellschaft zu arbeiten.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Marginalisierte Menschen im öffentlichen Raum

Armut und soziale Ausgrenzung haben vielschichtige Ursachen – von wirtschaftlichen Unsicherheiten bis hin zu psychischen Erkrankungen und Suchterkrankungen. Immer mehr Menschen geraten in eine Abwärtsspirale aus Wohnungs- und Arbeitslosigkeit. Gleichzeitig verschärft sich die Lage in vielen Städten durch den Mangel an bezahlbarem Wohnraum.

Besonders in Ballungsräumen wird sichtbar, dass Menschen ohne festen Wohnsitz um begrenzten öffentlichen Raum konkurrieren. Während viele Betroffene durch das Hilfesystem erreichbar sind, gibt es eine wachsende Gruppe, die kaum noch Zugang zu Unterstützung findet – oft aufgrund psychischer Auffälligkeiten oder aggressiven Verhaltens.

Die Prävention von Wohnungslosigkeit, Sucht und psychischen Erkrankungen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert ein vernetztes Vorgehen in den Bereichen Armutsprävention, Jugendschutz, Suchtprävention und Stadtentwicklung. Stadtverwaltungen müssen dabei ihre lokalen Herausforderungen kritisch analysieren und sowohl sozialpolitische als auch ordnungsrechtliche Maßnahmen in den Blick nehmen.

Einfache Lösungen gibt es nicht – aber die Städte sind entschlossen zu handeln. Die DEFUS-Mitgliedsstädte haben Leitgedanken entwickelt, um die bisherigen Anstrengungen, Lösungen für diese vielschichtige Herausforderung zu finden, hervorzuheben und zu teilen. Gleichzeitig fordern sie Unterstützung von Bund und Ländern, um nachhaltige Veränderungen zu ermöglichen.

Die Herausforderungen sind groß, aber die Städte sind bereit, Verantwortung zu übernehmen. Jetzt braucht es eine gesamtgesellschaftliche Anstrengung, um soziale Marginalisierung zu verhindern und betroffenen Menschen Perspektiven zu bieten.

Webinar zum flexiblen Personaleinsatz in Krisenzeiten

Gerne laden wir Sie zu unserem Webinar in der Veranstaltungsreihe “Auf dem Weg zur resilienten Kommune – gute Beispiele und neue Ideen“ ein, das das Deutsch-Europäische Forum für Urbane Sicherheit (DEFUS) im Rahmen des BMBF geförderten Projektes PanReflex anbietet:

Aus der Coronapandemie lernen - Konzepte des flexiblen Personaleinsatzes

06.03.2025, 14:00-15:00 Uhr

Referieren werden: Daniel Diekmann (CREWORK Wissenstransfer) und Michael Knau (Büro des Personal- und Organisationsreferenten der Landeshauptstadt München)

Weitere Infos zur Veranstaltungsreihe sowie die Termine und Themen der kommenden Webinare finden Sie hier auf der Wissensplattform Kommunales Krisenmanagement.

Resiliente Städte brauchen resiliente Verwaltungen

Ein zentrales Ziel des PanReflex-Projektes ist es, die Erkenntnisse aus drei Jahren Forschung so aufzubereiten, dass sie für die Praxis auch tatsächlich nutzbar sind und einen Beitrag zur Stärkung der Resilienz Ihrer Verwaltung leisten. Deswegen bieten wir unseren Partnerkommunen eine kurze und knackige Inhouse-Schulung für Mitarbeitende der Verwaltung an.

Ende Januar waren wir in Dortmund zu Gast und haben mit 30 Teilnehmenden aus verschiedenen Verwaltungsbereichen – Feuerwehr, Kämmerei, Kultur, Gesundheit, Schule, Ordnungsamt und Kommunikation – in vier Stunden erarbeitet, wie jeder Fachbereich aber auch jeder Mitarbeitende konkret zur Stärkung der städtischen Resilienz beitragen kann.

Jan Trapp und Anna Rau informierten in einem Vortrag zu städtischen Resilienzfaktoren auch Verwaltungsvorstand und Führungskräfte der Stadtverwaltung Dortmund über die Projektbefunde.

In den kommenden Monaten wird das PanReflex-Team die Schulung in allen Partnerstädten durchführen. Darauf freuen wir uns!

Stärkung der Resilienz von Verwaltungsstäben

Angesichts komplexer Krisen wie der Pandemie und den Starkregenereignissen 2021 wird deutlich, wie unverzichtbar gut aufgestellte Verwaltungsstäbe sind. Das vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) im Rahmen der Sicherheitsforschung geförderte Projekt ReVerSy hat zum Ziel, Konzepte und Instrumente zu entwickeln, die die Widerstandsfähigkeit von Verwaltungsstäben stärken. Am 04. November fand der offizielle Projektstart unter der Leitung des Technischen Hilfswerks (THW) in Bonn statt.

Das Konsortium umfasst das THW, die Akkon Hochschule für Humanwissenschaften Berlin, die Bergische Universität Wuppertal, die Senatsverwaltung für Inneres und Sport Berlin sowie das Forschungs- und Trainingsunternehmen Team HF Ludwigsburg. Gemeinsam entwickeln sie praxisnahe Module in den Bereichen Organisation, Führungsunterstützung, Autarkie und Ausbildung, um Verwaltungen gezielt auf Krisensituationen vorzubereiten. DEFUS ist als assoziierter Partner Teil des Forschungsprojekts.

Bevölkerung als individuelle Krisenmanager:innen betrachten

Das vergangene PanReflex Webinar in der Webinarreihe “Auf dem Weg zur resilienten Kommune – gute Beispiele und neue Ideen“ ist auf großes Interesse gestoßen:

Krisenresilienz in der Bevölkerung hängt von den Ressourcen der Menschen ab, mit schwierigen Umständen umzugehen. Das Webinar widmet sich der Frage, wie die psychosozialen Belastungen von Menschen in einer Krise erfasst und ihre Ressourcen zur Bewältigung dieser Krise analysiert werden können.

Das Psychosoziale Lagebild (PSL) liefert zentrale Informationen zum Erleben einer eingetretenen Krise und zur Selbsthilfefähigkeit im Umgang mit ihren Folgen. Auf diese Weise können vulnerablen Gruppen, Unterstützungsbedarfe oder adäquate Kanäle zur Krisenkommunikation besser identifiziert werden.

Das Projekt PsychoKat betrachtet verschiedenste Datenquellen zur Erstellung von Lagebildern: von wissenschaftlichen Erkenntnissen zum Erleben vorheriger Krisen, über repräsentative Bevölkerungsbefragungen oder Abfragen per Handy-App bis hin zu Zukunftslaboren.

Das Projekt #sosmap beschäftigt sich mit einer unterstützenden Datenquelle für akute Situationen, nämlich sozialen Medien. Zu erfassen, welche Inhalte geteilt und gelesen werden, kann zeitnah Einblicke zum Umgang mit diesen Situationen liefern. Gleichzeitig sind diese Daten anfällig für Fehlinformationen oder Manipulationen, weshalb sie sich nur als zusätzliche Informationen eignen.

Die Referentinnen Johanna Karge und Francesca Müller haben wertvolle Impulse dafür gegeben, wie die Bevölkerung nicht nur als eine Zielgruppe des Krisenmanagements betrachtet, sondern ihre Kompetenzen als individuelle Krisenmanager:innen erkannt und genutzt werden können.

Mehr Informationen:

Efus und DEFUS begrüßen zwei neue deutsche Mitglieder

Seit dem 1. Januar 2025 sind die Stadt Kaiserslautern und der Landespräventionsrat Nordrhein-Westfalen Mitglied DEFUS. Wir heißen die beiden neuen Mitglieder herzlichst in unserem Städtenetzwerk willkommen, das damit auf 22 Mitglieder wächst.

Mit großer Mehrheit hat der Stadtrat in seiner Sitzung den Beitritt Kaiserslauterns zum Europäischen Forum für urbane Sicherheit (EFUS) und dem Deutsch-europäische Forum für urbane Sicherheit (DEFUS) zugestimmt. „Mit dem EFUS-Beitritt entwickelt unsere Stadt ihr europäisches Profil fort und ergänzt ihre bisherigen Schwerpunkte um das wichtige Handlungsfeld der Sicherheit und kommunalen Kriminalprävention“, freut sich der für die Bereiche Sicherheit und Ordnung zuständige Bürgermeister Manfred Schulz, der den Beitritt der Stadt initiiert hatte. Vor allem aber stelle er durch seine Möglichkeiten eine wichtige Chance dar, das subjektive Sicherheitsgefühl in Kaiserslautern nachhaltig zu verbessern.

Der LPR NRW beschloss in seiner Mitgliederversammlung im Oktober die Mitgliedschaft und setze diese zügig um. Für das überregionale Gremium, das auch die Anliegen vieler kleinere Städte vertritt, ist insbesondere der Austausch mit den an NRW angrenzenden Regionen und Städten in den Niederlanden und Belgien interessant.

Beide Foren bieten ihren Mitgliedern die Möglichkeit für einen unbürokratischen, pragmatischen, geschützten und hierarchiefreien Austausch zu Herausforderungen der urbanen Sicherheit mit deutschen und europäischen Mitgliedsstädten. Ziel ist es, den Mitgliedern durch diesen praxisnahen Austausch die Alltagsarbeit zu erleichtern. Durch die Mitgliedschaft bei EFUS und DEFUS erlangen die Mitglieder Zugang zu einem enormen Netzwerk an Wissen, Experten, Kontakten und Erfahrungen. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Lösungsstrategien und Best Practice Beispiele ohne Zeitverzug aus ganz Europa zu erhalten und damit zeitnah auf neue Formen der Kriminalität zu reagieren und neue Ansätze zur Prävention zu übernehmen. Zudem erleichtert es die Mitgliedschaft, europäische Kooperationspartner zu finden und gemeinsame kriminalpräventive Maßnahmen durchzuführen, die gegebenenfalls sogar durch EU-Fördermittel unterstützt werden.

Rückblick auf ein ereignisreiches und volles Jahr 2024

Wir können auf ein ereignisreiches Jahr 2024 zurückblicken. Das betrifft sowohl das Weltgeschehen als auch die Arbeit bei DEFUS und Efus.

Angesichts teilweise sehr unterschiedlicher Meinungen, Prioritäten und Perspektiven gewinnen der gegenseitige Austausch und Dialog an Bedeutung. Efus und DEFUS bieten den Mitgliedsstädten und Organisationen dafür eine Plattform und verschiedene Formate, um zu aktuellen Herausforderungen in der städtischen Sicherheit ins Gespräch zu kommen.

Angesichts teilweise sehr unterschiedlicher Meinungen, Prioritäten und Perspektiven gewinnen der gegenseitige Austausch und Dialog an Bedeutung. Efus und DEFUS bieten den Mitgliedsstädten und Organisationen dafür eine Plattform und verschiedene Formate, um zu aktuellen Herausforderungen in der städtischen Sicherheit ins Gespräch zu kommen.

Die meisten Herausforderungen in der Organisation des friedlichen Zusammenlebens und der Gewährleistung von Sicherheit für alle Bürger*innen sind nicht stadtspezifisch, sondern betreffen alle Städte. Als Städtenetzwerk verstehen wir uns als ein verbindendes Element zwischen den Mitgliedern und die gemeinsame Suche nach Lösungen für schwierige Themen als zentrale Aufgabe.

Im vergangenen Jahr haben wir bei DEFUS in zahlreichen Veranstaltungen, online Formaten, Netzwerken und Konferenzen gemeinsam aktuelle Herausforderungen der urbanen Sicherheit diskutiert und gemeinsam nach Wegen und Ideen, mit diesen umzugehen, gesucht. Zahlreiche Medienanfragen und Veröffentlichungen von Artikelen spiegeln ein gestiegenen Intersse an unseren Themen wider.

Die Projektarbeit hat auch im vergangenen Jahr viel Raum eingenommen und zu sehr interessanten und relevanten Ergebnissen geführt.

Werfen Sie einen Blick in den Jahresbericht und erfahren mehr über unsere Aktivitäten.

Fachtagung "Doing Crisis" - Krisen und ihre Herausforderungen

Am 21.11.2024 fand in Hannover die LegiNot Fachtagung "Doing Crisis: Politik, Praxis und Wissenschaft im Trialog" statt.

Wir danken allen Teilnehmenden und Beitragenden für die gelungene Veranstaltung!

Die Fachtagung bot Raum und Rahmen für den Austausch zwischen Politik, Wissenschaft und kommunale Praxis, um über aktuelle Forschungsergebnisse zum Krisenmanagement zu diskutieren. In vier Workshops entwickelten die Teilnehmenden Lösungsideen, um …

- … die Akzeptanz von Maßnahmen des Krisenmanagements in der Gesellschaft zu erhöhen.

- … die Behördliche Risiko- und Krisenkommunikation zu verbessern.

- … den ebenenübergreifenden Informationsfluss zu verbessern.

- … die Organisation von Gesundheitsbehörden in Krisenzeiten zu verbessern.

Die Fachtagung hat gezeigt, dass Wissenschaft das methodische Rüstzeug bietet, um Entscheidungen in Krisen systematisch zu analysieren, zu hinterfragen und daraus zu lernen. Gleichzeitig ist die Übersetzungsarbeit von wissenschaftlichen Erkenntnissen in die praktische Arbeit noch verbesserungswürdig: Wissenschaft muss praxisrelevante Fragen adressieren, Ergebnisse verständlich aufbereitet und an relevante Personenkreise kommunizieren. Die Praxis wiederum benötigt die personellen Kapazitäten, um sich mit diesen Erkenntnissen zu beschäftigen und nach Bedarf umzusetzen. Für die Akzeptanz politischer Entscheidungen ist es grundlegend, inwieweit sie den Bürgerinnen mit Rückblick auf die gewonnenen Erkenntnisse transparent begründet werden.

Die Tagungsdokumentation ist unter folgendem Link zu finden: DEFUS-Padlets

PanReflex Webinar zu psychosozialen Lagebildern

Veranstaltungsankündigung

Wir laden herzlich zum aktuellen Webinar aus der PanReflex-Reihe: "Auf dem Weg zur resilienten Kommune – gute Beispiele und neue Ideen" ein.

Datum: 22. Januar von 15:00 bis 16:00 Uhr

Titel: Auf dem Weg zur resilienten Kommune – Was können Psychosoziale Lagebilder für die Krisenbewältigung leisten?

Wir erwarten zwei spannende Vorträge:

- Johanna Karge: Wahrnehmung, Verhalten, multiple Krisen: Multi-methodische Erkenntnisse im BMBF-Projekt PsychoKat

- Francesca Müller: Soziale Medien als ergänzende Quelle für psychosoziale Lagebilder: BBK-Projekt #sosmap

Zur Anmeldung folgen Sie diesem Link.

Details zu den Vorträgen:

Johanna Karge ist wissenschaftliche Mitarbeiterin an der TU Braunschweig in der Abteilung Psychologie soziotechnischer Systeme. Sie arbeitet im Projekt PsychoKat und forscht zur Bewältigung psychosozialer Lagen in Krisen und Katastrophen. Nebenbei beendet sie ihr Masterstudium im Bereich Cybersicherheit an der TU Braunschweig.

Abstract: Die Auswirkungen multipler, simultan wirkender Krisen, wie der Corona-Pandemie, des Klimawandels oder Extremwetterereignisse, schließen physische und psychosoziale Dimensionen ein. Der Vortrag widmet sich der Frage, wie psychosoziale Lagebilder in Krisen und Katastrophen definiert, erhoben und systematisch aufbereitet werden können. Dabei werden besonders die psychosozialen Kategorien der Wahrnehmung und des Verhaltens mittels eines multi-methodischen Ansatzes betrachtet. Im Zentrum stehen die Corona-Pandemie und andere Krisen, um die Relevanz dieser Fragestellung für zukünftige Krisen aufzuzeigen.

Francesca Müller ist Sicherheitsingenieurin und wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachgebiet Bevölkerungsschutz, Katastrophenhilfe und Objektsicherheit an der Bergischen Universität Wuppertal. Sie promoviert im Forschungsprojekt „Systematische Analyse der Kommunikation in sozialen Medien zur Anfertigung Psychosozialer Lagebilder in Krisen und Katastrophen (#sosmap)“.

Abstract: Jährlich sind Tausende von Krisen betroffen, die tiefe Verunsicherung auslösen. Ereignisse wie die COVID-19-Pandemie oder der Anschlag auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt 2024 zeigen die Anfälligkeit moderner Gesellschaften und die psychosozialen Folgen weit über direkt Betroffene hinaus. Ein effektives Krisenmanagement muss psychosoziale Aspekte berücksichtigen. Die Analyse sozialer Medien ermöglicht es, ergänzende Daten zu gewinnen, die Wahrnehmung der Bevölkerung zu erfassen und gezielte Indikatoren für Maßnahmen abzuleiten. Das Webinar beleuchtet die psychosoziale Nutzung sozialer Medien in Alltag und Krisen sowie Ansätze zur Erstellung eines Psychosozialen Lagebilds des digitalen Raumes.

Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

Atemlos durch die Nacht – Wie sicher fühlen Sie sich im öffentlichen Raum?

Nur eine knappe Mehrheit (53 Prozent) fühlt sich in Deutschland also sicher. Wie man die Sicherheit und das Sicherheitsgefühl verbessern kann, damit beschäftigt sich die sogenannte Angstraumforschung. Angsträume können schlecht beleuchtete Fußwege, dunkle Parks oder schlechteinsehbare Bushaltestellen sein. Maßnahmen, um solche Räume abzubauen sind eine gute Beleuchtung, aber auch die generelle Belebung von Straßen. Auf Plätzen, wo durch Kino oder Gastronomie viel los ist, so die Annahme, passiere im Zweifel weniger als in dunklen Nebenstraßen.

Die Morgensendung "Die Weber" widmet dem Thema eine Sendung am Freitag 22. November. Anna Rau die Geschäftsführerin unterhielt sich mit Sophie Wetzke über Angsträume und Sicherheit im öffentlichen Raum.

Wissensplattform Kommunales Krisenmanagement

Die „Wissensplattform Kommunales Krisenmanagement“ (www.kommunaleskrisenmanagement.de) bietet Hintergrundinformationen zu den Themenschwerpunkten Kommunales Krisenmanagement, Krisenkommunikation, Vulnerabilität in der Krise und Kommunale Resilienz. Die Plattform ist ein Ergebnis des vom BMBF geförderten Forschungsprojekts PanReflex, das von DEFUS gemeinsam mit dem Deutschen Institut für Urbanistik (Difu) umgesetzt wird. Die Plattform wird kontinuierlich befüllt, erweitert und gepflegt.

Die Plattform enthält u. a.:

- umfassende Literaturdatenbank zum kommunalen Handeln in Krisensituationen mit besonderem Augenmerk auf den Umgang mit Pandemie

- Liste mit Praxisbeispielen aus aller Welt für das Krisenmanagement während der Pandemie

- Projektatlas mit nationalen und internationalen wissenschaftlichen Projekten, die zu Krisenmanagement und/oder kommunaler Resilienz forschen

- Darstellung des PanReflex-Projektes und bisherige Forschungsergebnisse

Als Angebot für die Praxis lebt sie auch von Beiträgen aus der Praxis. Möchten Sie Informationen, Publikationen, Projekte und Praxisbeispiele auf der Wissensplattform einstellen und verfügbar machen? Melden Sie sich gerne bei panreflex@defus.de.

Fachtagung Herausforderungen des Krisenmanagements

27. DEFUS Mitgliederversammlung

Die DEFUS-Mitglieder trafen sich am 19. und 20. September in Gelsenkirchen zur 27. Mitgliederversammlung. Verschiedene Fachbereiche der Stadtverwaltung Gelsenkirchen präsentieren am ersten Tag das Projekt „Wahrung des sozialen Friedens“ in Gelsenkirchen. In zwei Stadtteilen wird intensiv bereichsübergreifend zusammengearbeitet, um noch besser und zielgruppengerechter auf die Probleme der Bewohnerinnen eingehen zu können und Beschwerden schnell begegnen zu können.

Nach einer Stadtrundfahrt und Besichtigungen von Maßnahmen vor Ort endete der erste Tag mit einem Essen auf der Arena zu Schalke.

Die Tagesordnung des zweiten Tags war dicht und beinhaltete zahlreiche vereinsorganisatorische und inhaltliche Themen.

PanReflex-Webinar: Aus der Coronapandemie lernen.

Im Oktober folgt ein weiteres PanReflex-Webinar aus der Reihe "Auf dem Weg zur resilienten Kommune - gute Beispiele und neue Ideen". In der einstündigen Onlineveranstaltung wird es um konkrete Praxisbeispiele gehen, mit welchen Methoden die Kommunalverwaltungen in Düsseldorf und Essen die kommunale Bewältigung der Coronapandemie reflektieren, aufarbeiten und daraus Lehren für zukünftige Krisen ableiten.

» Impulsbeitrag 1: After Action Review auf kommunaler Ebene: Lessons learned in der Corona-Einheit des Gesundheitsamtes Düsseldorf

Referentin: Dr. med. Hannah Höglund-Braun

» Impulsbeitrag 2: Entwicklung eines Pandemieplans für die Stadt Essen

Referent: Dr. Thilo Lerari

Mehr Informationen zur Veranstaltung und zur Anmeldung finden Sie auf der Projekthomepage:

DEFUS auf dem 4. Innenstadtforum der Köln Business

Die Sicherheit und Sauberkeit von Innenstädten ist herausfordernd und eine Daueraufgabe für Kommunalverwaltungen. In vielen Innenstädten werden soziale Probleme der Stadtgesellschaft sichtbar. Leerstand und marginalisierte Gruppen, die in Einkauffstraßen lagern, und Bettler sind kontrastrieren hochpreisige Geschäfte und Gastronmie. Diese Gemengelage in der Balance zu halten und eine Innenstadt zu schaffen, die allen Menschen der Stadt Möglichkeiten bietet ist eine große Herausforderung. Lebendige Innenstädte und Zentren brauchen die Zusammenarbeit und das Engagement vieler Beteiligter. Basis für die Zusammenarbeit muss und sollte ein faktenbasierte und sachliche Diskussion sein. Veranstaltungen wie das Innenstadtforum der Köln Business sind gerade deswegen so wichtig.

Beim Innenstadtforum wurde intensiv über die Herausforderungen und ersten Fortschritte des 10-Punkte-Plans der Stadt Köln diskutiert. Besonders interessant war der Einblick in die Arbeit des Neumarkt-Kümmerers und die Diskussion über die Auswirkungen von Sauberkeit auf das Sicherheitsgefühl. Außerdem berichtet Anna Rau vom Deutsch-Europäisches Forum für Urbane Sicherheit e.V. (DEFUS), wie andere Städte mit ähnlichen Herausforderungen umgehen. Es war inspirierend zu sehen, wie verschiedene Ansätze ineinandergreifen können.

Fruchtbarer Austausch zur "Digitalisierung der Sexarbeit"

Am 12.09.2024 bot die Fachtagung "Digitalisierung der Sexarbeit - Herausforderung für Kommunen" kommunalen Akteuren eine Plattform, um sich über die aktuellen Herausausforderungen im Umgang mit Sexarbeit auszutauschen.

Die Veranstaltungen startete am Vormittag mit Eingangsimpulsen zu den aktuellen Herausforderungen aus der Perspektive von sozialen Trägern, der Wissenschaft, der operativen Stadtverwaltung und Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Am Nachmittag stand die gemeinsame Arbeit in vier Workshops im Vordergrund. Es wurden Ideen entwickelt, wie Kommunen besser mit diesen Herausforderungen umgehen können. Es ging um die Frage, wie Kommunen besser mit Sexarbeitenden ins Gespräch kommen, kommunale Angebote im Bereich Gesundheit und Soziales verbessern, Sexarbeitende besser vor Zwang, Menschenhandel und Gewalt schützen und ihren orddnungsrechtlichen Pflichten nachkommen können.

In einer Abschlussdiskussion wurden Überlegungen angestellt, wie die Ideen und Thesen aus den Workshops besser umgesetzt werden können.

Das DEFUS Team bedankt sich bei der Ausrichterin, der Stadt Essen, den Referentinnen und Referenten sowie allen Teilnehmenden für den spannenden Austausch!

Diskriminierung und Sucht im öffentlichen Raum

22 Teilnehmende aus 13 deutschen Städten besuchten am 4. und 5. Juli Zürich und lernten wegweisende Ansätze zum pragmatischen und akzeptierenden Ansatz mit Sucht und Drogen, zum Kampf gegen Diskriminierung im öffentlichen Raum und zur Nutzung von Sicherheitsberichten als strategisches Steuerungsinstrument für urbane Sicherheit kennen.

Tillmann Schulze von der Firma EBP stellte den Gästen aus Deutschland vor, wie Schweizer Städte mit regelmäßigen und partizipativ erstellen Sicherheitsberichten, die urbane Sicherheit strategisch betrachten und bearbeiten.

In Zürich sollen sich alle Menschen sicher und frei fühlen können, unabhängig von Geschlecht, Geschlechtsidentität, sexueller Orientierung, Hautfarbe und davon, ob sie mit einer Behinderung leben oder nicht. Mit dem Projekt «Zürich schaut hin» wird bis Ende 2025 ein Bündel von Aktivitäten und Maßnahmen zur Prävention von Diskriminierung umgesetzt. Dayana Mordasini (Sicherheitsdepartement) und Naomi Bögli (Fachstelle Gleichstellung) stellen den DEFUS-Mitgliedern das Projekt und damit verbundene niederschwellige Meldetool vor. Zusätzlich konnten wir mit einem Jugendhaus und einem Nachtclub zwei diskriminierungssensible Orte und deren Arbeit kennenlernen.

Die Stadt Zürich hat mit dem Platzspitz und dem Oberen Letten in den 90er Jahren leidvolle Erfahrungen mit einer international berüchtigten offenen Drogenszene gemacht. Suchtkranke Menschen gibt es in Zürich nach wie vor, aber mit einem ausdifferenzierten, an den Bedarfen der Zielgruppen orientiertem und akzeptierendem Angebot (es darf auch in Notschalfstellen konsumiert werden, Microhandel von Drogen findet in Konsumräumen statt, etc.) werden suchtkranke Menschen abgeholt und erreicht. Die Bildung einer offenen Drogenszene wird damit weitgehen verhindert.

Das Motto alle Akteure, die mit marginalisierten Gruppen in Zürich ist, wir sind zuständig, bis wir die Person finden, die wirklich zuständig ist. Ein Hin- und Hergeschiebe von Zuständigkeiten und damit verbundenen Zuständigkeitslücken gibt es in Zürich nicht. Alle Akteure arbeiten pragmatisch an einem gemeinsamen Ziel: Unterstützung der betroffenen Menschen und Verhinderung offener Drogenszenen.

Faszinierende Einblicke in die Arbeit der Stadt Zürich gaben uns Andrea Weiß (Geschäftsbereichsleiterin Schutz und Prävention bei Stadt Zürich), Roman Thür, Leiter Regionalwache Aussersihl Stadtpolizei, Simon Weis (Leiter SIP Zürich), Joël Bellmont, Teamleiter Drogeninformationszentrum DIZ. Am Freitag hatten wir die Möglichkeit, den die Kontakt- & Anlaufstelle Kaserne zu besuchen und vor Ort sehen, wie akzeptierende und ideologiefreie Arbeit mit Suchtkranken Menschen gelingen kann.

Der Besuch in Zürich hallt nach und zeigt deutlich, es ist möglich eine diskriminierungssensible Großstadt ohne offene Drogenszene zu gestalten und einen würdevollen Umgang mit marginalisierten Gruppen als Standard zu setzen. Deutsche Städte können viel von Zürich lernen.

Efus Generalversammlung und IcARUS Abschlusskonferenz

Unter Vertretung der DEFUS-Mitgliedsstädte fand am 25.06.2024 die Efus Generalversammlung statt. Bei einem freundlichen Miteinander gewannen alle Teilnehmenden Einblicke in die Arbeit der nationalen Foren sowie die aktuellen Forschungsprojekte unter Efus Federführung. Wer noch mehr über innovative europäische Sicherheitsforschung erfahren wollte, blieb noch bis zum 26.06.2024 zur IcARUS Abschlusskonferenz.

Im EU-Projekt IcARUS durchliefen 17 Partner aus 12 europäischen Ländern den Prozess des Design-Thinking zur Förderung sozialer Innovationen in den Bereichen Jugendkriminalität, Radikalisierung, sichere öffentliche Räume, Menschenhandel und organisierter Kriminalität.

Es war sehr interessant zu sehen, wie es dem Projektteam gelungen ist, das lokale Engagement zu fördern, die Entscheidungsfindung unter Beteiligung verschiedenster Interessengruppen zu koordinieren und zukunftsorientiertes Denken zu fördern.

Die aus dem Projekt enstandenen Maßnahmen sind unter der Projekthomepage zu finden: IcARUS (icarus-innovation.eu)

„Prävention und gesellschaftlicher Frieden“

Der Deutsche Präventionstag (DPT) findet 2025 erstmals in Augsburg statt. Mit über 3.000 erwarteten Teilnehmenden ist er der weltweit größte Jahreskongress für Gewalt- und Kriminalprävention. Expertinnen und Experten aus verschiedenen Bereichen wie Fachorganisationen, Kirchen, Kommunen, Medien, Politik und Polizei kommen zusammen, um über aktuelle Themen zu diskutieren. In Augsburg steht der DPT unter dem Leitthema „Prävention und gesellschaftlicher Frieden“. Das im Vorfeld des Kongresses erstellte DPT-Gutachten dient als wichtiger Leitfaden für die Präventions- und Sicherheitspolitik in Deutschland.

Präventionsarbeit für die Stadt sichtbar machen

Passend zum 470. Jahrestag des Augsburger Religionsfriedens steht der Deutsche Präventionstag 2025 unter dem Titel „Prävention & gesellschaftlicher Frieden“. Der Kongress findet am 23. und 24. Juni 2025 in Augsburg statt. Neben dem Fachkongress wird ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm geboten, das Themen der Prävention und urbanen Sicherheit für alle interessierten Bürgerinnen und Bürger erlebbar machen will. Dabei haben Akteurinnen und Akteure der vielfältigen Augsburger Präventionslandschaft die Möglichkeit, ihre Arbeit für die Stadt sichtbar zu machen.

Staffelübergabe von Cottbus an Augsburg

Unter dem Themenschwerpunkt „Sicherheit im Wandel“ fand in diesem Jahr der 29. Deutsche Präventionstag am 10. und 11. Juni in Cottbus statt. Stellvertretend für Augsburgs Oberbürgermeisterin Eva Weber nahmen Ordnungsreferent Frank Pintsch und Martin Wilhelm, Polizeipräsident des Polizeipräsidiums Schwaben Nord, für den Freistaat Bayern die Staffel für den Deutschen Präventionstag 2025 entgegen. Die Übergabe erfolgte durch Tobias Schick, Oberbürgermeister der Stadt Cottbus und Dr. Markus Grünewald, Staatssekretär des Landes Brandenburg.

Für ein friedliches Zusammenleben aller Menschen in unseren Städten

Bereits 2019 haben sich die DEFUS-Mitgliedskommunen in einem Austausch- und Diskussionsprozess auf gemeinsame Leitgedanken zur Prävention von Polarisierung und Demokratiefeindlichkeit verständigt.

Angesichts der Messerattacke in der Stadt Mannheim und den vielfachen Angriffen gegen Amts- und Mandatsträger sowie Wahlhelfer in den letzten Wochen haben diese Leitgedanken leider nicht an Bedeutung verloren.